他,在飞机出现故障之时

选择驾机与日本敌舰同归于尽

以身殉国

他是土木工程系校友沈崇诲

她,和同学组成“南下抗日宣传自行车队”

在寒冬时节从清华园出发

一路南行至南京

只为宣传号召抗日救国

她是历史系校友吴瀚

他,运用所学研究烈性炸药

为抗日战争输送武器

被称为“地雷战之父”

他是物理系校友熊大缜

……

他们都是清华人

凭借满腔热血

保家卫国、至死不渝

清澈的爱,只为中国

信仰的光芒穿透时空

在民族记忆的长河中灼灼生辉

值此中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年之际

让我们重温他们的故事

“打回东北老家去!”

1931年“九一八事变”后,清华师生掀起抗日爱国热潮,一批师生在此时勇敢地站了出来,成为最早走上东北抗日前线的战士。

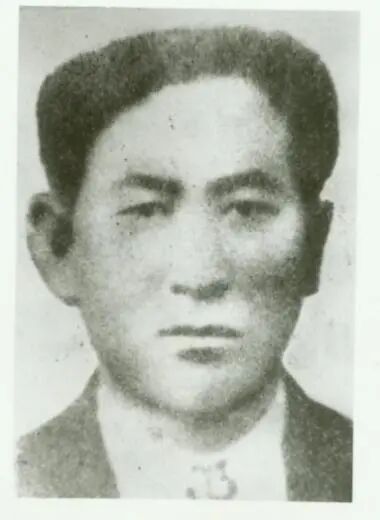

政治学系的张甲洲就是其中之一。眼见东北被日军侵略,从小生活在松花江边的张甲洲义愤填膺,他召集了几位东北籍学生,共同商讨如何“打回老家去!”

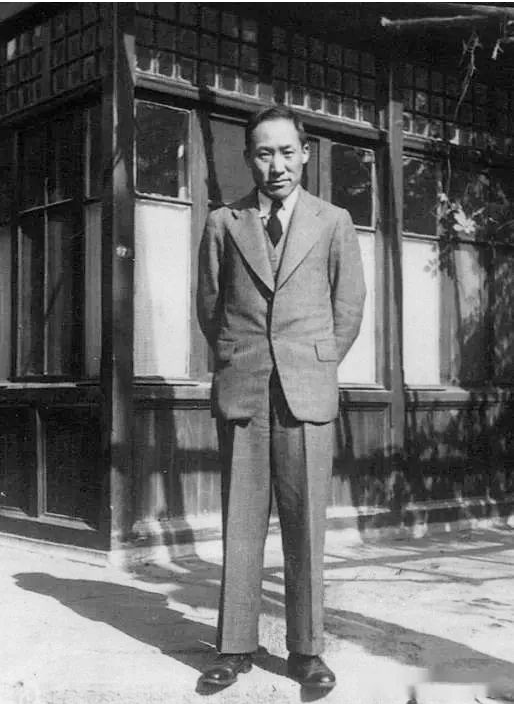

张甲洲

心怀“不赶走日寇,誓不回还”的誓言,1932年4月,这些学生告别清华园,奔赴东北。几个月后,经张甲洲等人多方联络,抗日队伍扩充到500多人,成为日军占领黑龙江后该地区成立最早、规模最大的一支抗日游击队。此后,张甲洲受中共满洲省委的派遣,化名张进思,在敌占区富锦县开展秘密工作。

1937年8月间,张甲洲的身份遭到日军的怀疑,地下党领导决定让他撤离富锦前往抗日部队。不幸,张甲洲在撤离的路上遭到敌人的阻击,中弹牺牲,时年30岁。一位英勇的爱国青年就此陨落。

冯仲云

同样早期就在东北开展抗日救亡活动的还有算学系的冯仲云。“九一八”事变后,冯仲云任教的哈尔滨商船学校撤退到青岛,冯仲云则留在东北,参加抗日斗争。

1934年4月,东北地下党组织因叛徒出卖受到严重破坏,冯仲云成了敌人重点缉拿的“要犯”,哈尔滨街头到处贴满了冯仲云的“头像”。在哈尔滨冯仲云难以开展工作,于是前往哈东抗日游击根据地,领导抗日武装斗争。

东北抗日斗争的野外生存环境艰苦异常。出生在南方的冯仲云尤其畏冷,而冬天的东北山区气温常常低至零下40多摄氏度。他和战士们一度断粮一个多月,偶尔吃野菜充饥,脸肿得互相不认识。江南书生冯仲云在艰苦的条件下顽强生存了下来,逐渐成长为一名有丰富斗争经验的东北抗联将领。

于天放

经济系于天放的经历可谓传奇。1932年春,于天放与张甲洲等人共同踏上“打回老家去”的征程。1940年“抗联第三路军”编成后,于天放担任第六支队政委,而冯仲云此时成为于天放的直接上级,他们的关系也更加紧密。他们率领的游击部队“在富锦、绥滨沼泽地带和完达山系的七星砬子山越地带,进行过多次英勇的战斗”。

此后,于天放曾经历“生死一刻”。1944年12月19日,因叛徒出卖,于天放被日军逮捕,遭受百般折磨。由于坚决不投降,敌人决定对他执行“死刑”。就在最后的危急时刻,于天放在难友的配合下,击毙日本看守,幸运逃出。途中他听到了日本投降的喜讯,立即组织了“东北抗联第三路军宣传部自卫队”,迎接抗战的最后胜利。

“一二·九”运动中的呐喊与抗争

自“九一八事变”后,日本加紧侵略中国,国内局势日益紧张。1935年“一二·九”运动爆发,清华师生勇敢地站在了斗争的前列。

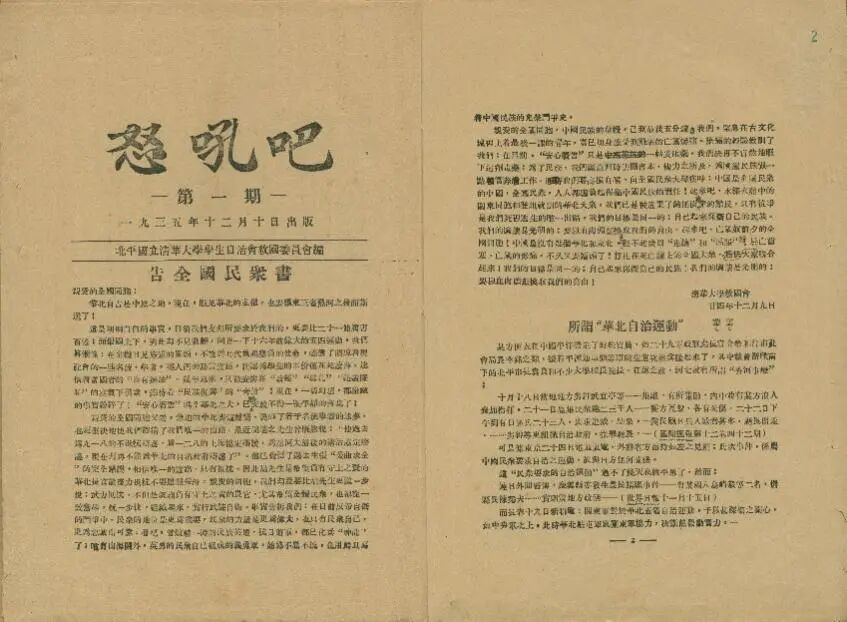

《告全国民众书》

“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!” 这句振聋发聩、掀起“一二·九”运动高潮的呐喊,就出自清华大学老校长、当时还是中国文学系四年级学生的蒋南翔。

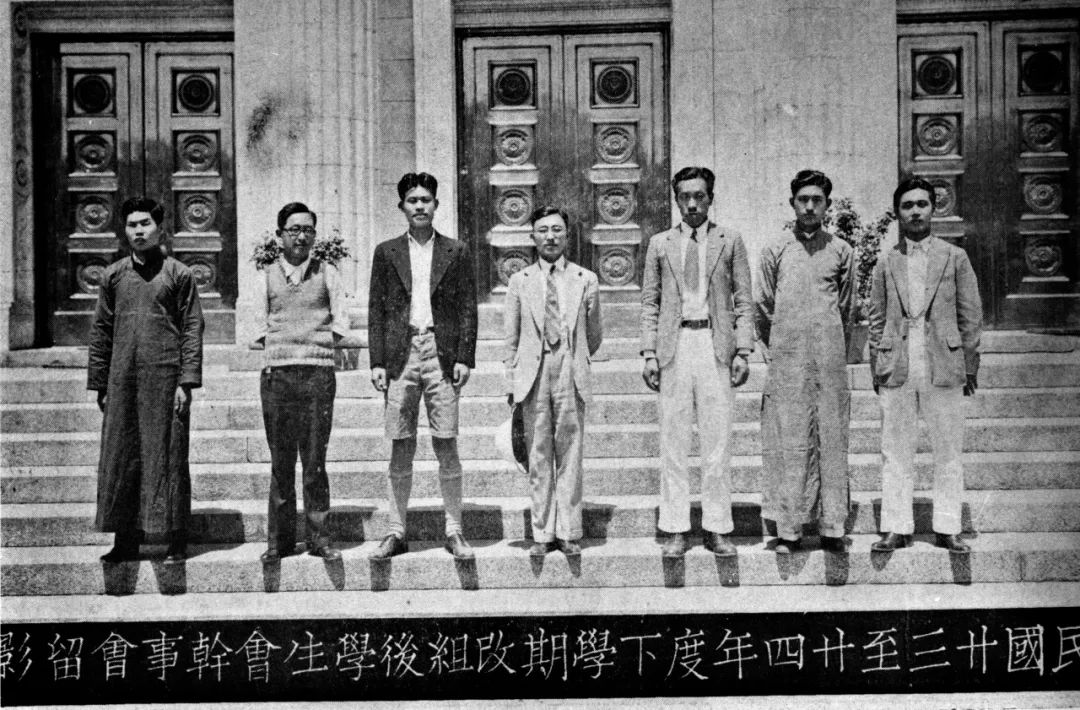

校学生会干事合影,左一为蒋南翔

据蒋南翔事后回忆,他“当天晚上独自躲到清华一院大楼地下室的印刷车间,杜门谢客,抱着满腔悲愤的心情”,写出了《告全国民众书》。文章写成后,被油印出来,在游行当天的队伍中广为散发。文章字里行间澎湃激越,表达了当时青年学子们的共同心声。

清华学生会抗日救国委员会合影(左一为黄诚)

地学系的黄诚作为清华大学学生请愿游行的领队,先后参加了“一二·九”“一二·一六”游行活动,带领同学们冲破军警的阻挠。在市民大会上,黄诚手持用硬纸做的话筒,站在一个土墩上,激昂慷慨地讲述日本帝国主义对我国的野蛮侵略,东北民众的苦难,华北的危机,不少听众为之泪下。此后多年,黄诚一直积极参与抗日救亡运动。

不幸的是,1941年初,皖南事变爆发,黄诚被捕。面对威胁,黄诚视死如归,他曾设法托人带出一封信,上面写道:“几年来从事抗战,无愧于心。我绝不因斧钺在前而变初衷。” 1942年4月23日,黄诚等人被押解离开上饶去福建,途中被特务杀害。时年仅28岁。

当时,虽然“一二·九”“一二·一六”运动在国内掀起巨大浪潮,但最初并不为国际所知,而社会学系陆璀为此爱国运动得到世界关注起到了至关重要的作用。

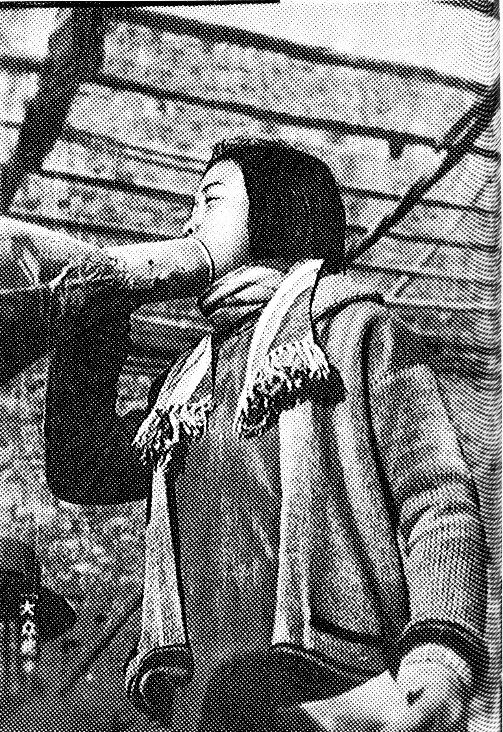

陆璀

“一二·九”运动当天,陆璀手持话筒激昂演讲的场景恰好被拍下,刊登在邹韬奋先生主编的《大众生活》杂志上,自此成为“一二·九”运动中的经典画面。

不久之后的12月16日,游行队伍到达宣武门时受阻。陆璀试图打开城门,遭到军警的逮捕、殴打。一位美国记者注意到这一幕,对她进行了采访。第二天,美国《纽约先驱论坛报》头版头条刊登了相关新闻,将陆璀誉为“中国的贞德”。这一报道迅速传遍了世界各地。

1936年秋,陆璀作为全国学联代表到日内瓦出席第一次世界青年大会,当地媒体竞相采访“中国的贞德”,“一二·九”运动就此走向了世界。

清华大学“一二·九”南下宣传自行车队(二排右一为吴瀚)

在“一二·九”“一二·一六”运动后,清华学生的爱国救亡热情不减。面对军警的严密盘查和围堵,学生无法再上街游行,一支特殊小分队应势而生,它就是“清华大学南下抗日宣传自行车队”。历史系的吴瀚毅然报名加入了这支队伍。

吴瀚与同学高原、罗清、凌则之等骑着自行车从清华园出发,途经天津、宿县、滁县等地,沿途宣传号召抗日救国。车队的生活异常艰苦,有时找不到旅店安身,有时找到了队员也只能和衣侧身而卧,头对脚、脚对头地挤在一起。

“风雨侵衣骨更硬。” 经过1300多公里的艰难征程,1936年1月13日,车队终于抵达了南京。队员们后来将自己的名字各取一字,集字成联,以不忘当年的血性拼搏:“坚琦照新瀚,仁德振威荣;长城如海龙,雨仕让金山。”而吴瀚成为最后剩下的21人中,唯一的一位女性。

奔赴抗战一线

蒋南翔在一首关于“一二·九”运动的自述诗中写道:“星星地下火,曾为举火人。”1937年,“七七事变”震惊中国,清华涌现了一批曾经的“举火人”,选择奔赴抗战一线。星星之火,已然燎原。

姚名达

毕业于清华国学研究院的姚名达,在成为大学教授后,选择支援前线,最终壮烈殉国。

1932年,“一·二八事变”爆发。突然的战火点醒了姚名达,他不能只沉浸于埋首书卷的工作,而是应该参与到救亡图存的事业当中。他相继发布多篇文章,为抗战宣传事业贡献力量。

1940年8月,姚名达应邀成为大学教授。1942年,日本侵略军企图打通浙赣、粤汉铁路线,姚名达所在的江西泰和形势紧张。在最后一节课上,姚名达慷慨激昂地表示:“大敌当前,唯有奋起抵抗。”课后,他便号召同学们加入战地服务团,支援前线部队,由他担任团长。

7月7日,姚名达一行38人服务团抵达江西省新干石口村,在此处遭遇日寇袭击。战地服务团师生赤手空拳与敌人搏斗,灭敌一人后,姚名达不幸牺牲。

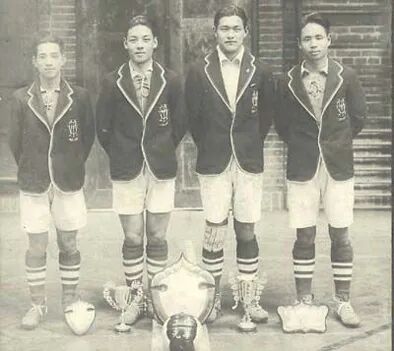

沈崇诲(左二)在清华大学读书时参加体育比赛获奖的合影

电影《无问西东》上映时,影片中沈光耀的角色令人印象深刻,他的原型正是抗日烈士沈崇诲。

土木工程系毕业的沈崇诲,被分配到绥远省工作时,正是1932年7月,当时日本侵略者进攻热河和冀东后,又觊觎绥远。血气方刚的沈崇诲曾多次表示,要保家卫国。

恰逢中央航空学校招收新学员,沈崇诲顺利进入第三期轰炸科学习。毕业时他以第一名的成绩留校任飞行教官,驻扎在安徽广德。

1937年日本全面侵华。8月,淞沪会战爆发,日本海军第三舰队的30多艘军舰集聚上海,耀武扬威,其中“出云舰”更是气焰嚣张。

自8月14日至19日期间,沈崇诲驾机参加了多次轰炸行动,表现英勇。他曾喊出“我们的身体、飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽!”对沈崇诲来说,这并不仅仅是一句口号。

8月19日清晨,他所在的大队奉命轰炸在吴淞的日舰。飞行途中沈崇诲驾驶的轰炸机突然发生机械故障,尾部浓烟滚滚,速度减慢,脱离编队。就在此刻,沈崇诲驾着飞机突然俯冲而下,奋不顾身地向敌军“出云舰”撞去。电光石火间,沈崇诲选择与敌舰同归于尽,年仅26岁。

凌松如(凌则之)

先考入物理系后转入社会学系的凌松如,一直是一位积极热血的爱国青年,先后参与了“一二·九”“一二·一六”两次大游行,以及“清华大学南下抗日宣传自行车队”,那时刚刚学会骑自行车的他,虽然车技生疏,但爱国之心炽热如火。

眼见形势危急,报国之志愈坚。1936年冬,凌松如投身抗战一线,改名凌则之,到太原参加山西军政训练班。后参加山西青年抗敌决死队。

在著名的“百团大战”中,凌则之率部队赴太行区参加正太路破袭战,他身先士卒,机智勇猛,和战士们一起出色完成任务,切断了敌军的运输线。

我军的胜利使日寇趋于疯狂。同年12月,日军对我太行根据地进行报复性的大扫荡,在与敌人浴血奋战中凌则之不幸中弹,壮烈牺牲,时年27岁。

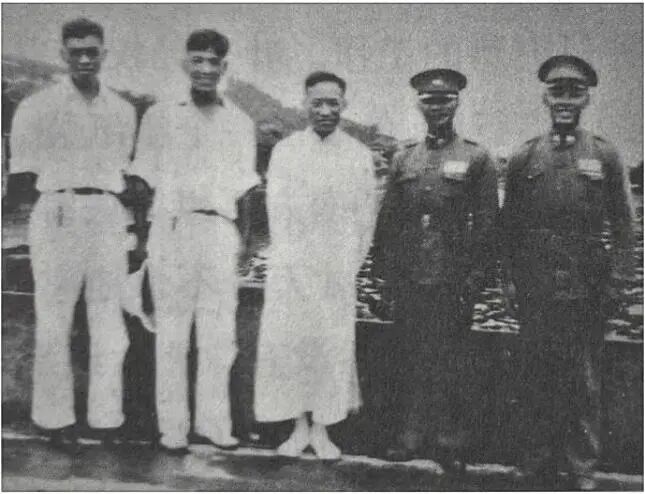

叶企孙(中)、熊大缜(左二)与抗日战士合影

物理系的熊大缜在“七七事变”爆发后,同样选择投身抗战一线。他放弃德国留学的机会,推迟了婚姻,到冀中参加抗日。

熊大缜运用所学,与技术研究社成员一起,成功研制了高级烈性黄色炸药。他还筹建了总供给部兵工厂,工人有2000多名,专门制造手榴弹、地雷、迫击炮及炮弹等。这些武器在炸毁敌人坦克、火车中起到了重要作用。熊大缜也因此被称为“地雷战之父”。

运用所长,智识报国

在国家危亡之际,还有一群清华人,选择发挥所长,为抗战倾其所有,提供坚实的支撑力量。

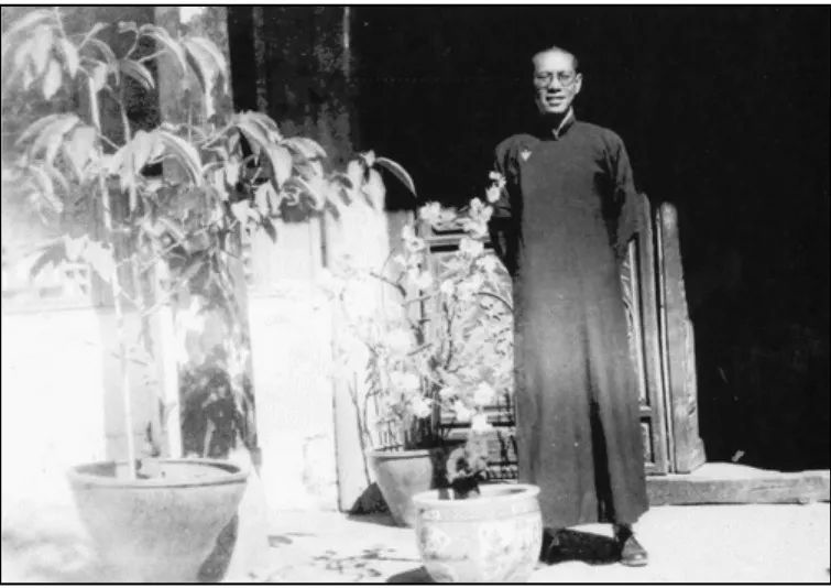

20世纪30年代,叶企孙在清华园内的北院7号住宅前

中国物理学界的一代宗师、中国近代物理学奠基人叶企孙就是其中之一。1937年“七七事变”爆发后,叶企孙留在平津做了大量的秘密抗日工作。当时技术研究社研制炸药缺乏原料,叶企孙得知情况后,当即设法筹集款项并购买所需的军用物资运往冀中,为当地抗日事业解了燃眉之急。之后,他又数次组织学生和科技人员前往冀中支援抗战。

1938年,王光杰与王新在天津从事地下工作时的合影

1938年,华北大部沦陷。在电机工程学系学习的王光杰(后改名王士光)本想奔赴抗日前线,后来由于组织需要,他选择了用另一种方式参加抗战。

当时,中共北方局需要在天津建立秘密电台,组织找到王光杰,让他想办法组装一部无线电收发报机,并筹建秘密电台。王光杰没有犹豫,立马前往天津。为了掩护工作,他与一名叫王新的女青年以夫妻名义在天津英租界租房,作为秘密电台的地点。

这些情节,令人想到电视剧《潜伏》。其实,电影《永不消逝的电波》中负责地下电台的李侠夫妇的原型之一,就是王光杰和王新。

清华金属学、无线电和农业特种研究所科研人员合影

“抗战不胜,誓不剃须”,清华大学中国文学系教授闻一多朗声说出这句誓言时,正与200余名师生徒步穿越湘、黔、滇的崇山峻岭,他们的目的地是昆明。1937年“七七事变”后,清华、北大、南开三校南下组成国立长沙临时大学,后西迁昆明更名为国立西南联合大学,直至1946年北上复员。

时逢战火纷飞、风雨如晦,西南联大师生秉承“刚毅坚卓”的校训,不仅维系了中华教育命脉,培养出一批在各领域出类拔萃的大师、学者,还为抗战贡献所学,提供支持。清华设立5个特种研究所,其中航空、无线电、金属学3个特种研究所,进行着直接为军事服务的科学研究。1942年清华航空所完成了政府委托设计并制造的三架滑翔机任务,其中一架被命名为“清华号”。

唐贯方(摄于昆明才盛巷清华大学办事处)

在此时,还有一位清华人辗转万里、穿越炮火,只为学校抢运数百箱珍贵古籍。他就是当时的清华图书馆馆员唐贯方。

1938年初,学校派唐贯方等人员奔赴汉口,抢运滞留于此地的四百余箱南运图书、仪器。唐贯方等人经过多方联络,将书箱装上船只,不料到宜昌时遇到日寇飞机轰炸,滞留码头。唐贯方食宿在码头,日夜守护古籍与贵重仪器。四个月后,终于成功地将四百多箱善本图书运往重庆安置。

抗战胜利后,唐贯方谢绝了多方挽留,毅然携全家千里跋涉,返回清华园,为清华图书馆的重建而努力,终老清华。

在那段艰苦卓绝的抗战岁月中

还有很多清华人

贡献了自己的智慧与青春

他们或投笔从戎血洒疆场

或隐姓埋名钻研于陋室

或奔走呼号唤醒民心

如今战争的硝烟早已散去

经历至暗时刻的民族已挺起脊梁

而那些在烽火中铸就的信念、勇气与担当

那些以热血淬炼出的风骨、赤诚与坚韧

必将如不灭的星辰、不朽的山河

屹立于天地,长存于人心

参考资料|《清华英烈》《国家记忆》《清华校友通讯》

光明网 中国文联网

《北京日报》《瞭望东方周刊》《新华每日电讯》

文|杨雪文

图片来源|《北京日报》邯郸文化网

封面图|AI修复后的历史照片

视频|校研究生团委

排版|魏小雯

编辑|吕婷 彭稳平

责编|苑洁

审核|刘蔚如

清华大学版权所有

联系邮箱:thuxwzx@tsinghua.edu.cn

往期精选

清华“五字班”,开学!

点击标题查看原文

世界级对决,清华机器人夺冠!

点击标题查看原文

清华“荷”你有约!

点击标题查看原文

喜欢清华,请点👍↗️❤️

双悦网提示:文章来自网络,不代表本站观点。